さて、来週23日(水)はGスピリッツVol.60の発売日である。2007年3月に日本スポーツ出版社が倒産して週刊ゴングが廃刊になって半年…辰巳出版からの誘いを受けて、新しいプロレス雑誌のスタイルを模索しながらGスピリッツを創刊させたのは、もう14年前のことになる。そして積み重ねてきたナンバーは、いつの間にか60に到達した(バレンティンの最多本塁打数に並んだぞ!)。14年前の今頃、絶望の淵にいたことを考えれば、よくぞここまでという夢のような月日とナンバーである。

一口に14年というが、それって結構な歳月だ。これを月刊ゴングが創刊したBI砲全盛の1968年に当てはめると、そこから14年後は1982年になる。タイガーマスクの全盛期、つまり昭和新日本の全盛期である。業界にどれだけの影響力を与えたのかは別として、Gスピリッツも、創刊からゴングが大躍進したのと同じ長さの「歴史」を刻んで来たことになる(感無量…)。主家は断絶しても、残党による…Gの魂は細く長く、くすぶり続けた末、分家として再興できたと言えるかもしれない。今回は月刊ゴング編集部時代からの戦友である小林和朋氏(元週刊ゴング副編集長)、小佐野景浩氏(第3代週刊ゴング編集長)と一緒に「特集」で筆を取れたことが無情の喜びである(久しぶりの三役揃い踏み!)。

その特集に至る最初のヒントは9年前にマサノブ・クリス(栗栖正伸)を「アリーバ・メヒコ」(Gスピvol.28)で取り上げた時に遡る。72年9月のデビュー戦から79年2月にメキシコへ出発するまで栗栖さんの新日本での全記録を調べ、勝敗表を作った(大会場・地元による勝ち負けも総チェック)。そこにメキシコへ行くまで苦闘の前座時代の足跡を読み取ろうとしたのである。

調べていくうちに次第にエスカレートしていき、栗栖正伸だけに留まらず、藤波辰巳、リトル浜田、藤原喜明、荒川真、小林邦昭、橋本小助…そして日本プロレスから移籍してきた小沢正志、木村健吾、大城大五郎といったいわゆる若手たちだけでなく、彼らと当たる先輩の山本小鉄、魁勝司にも及ぶ壮大な星取表が完成していった。これを作ることで、新日本独自の「前座戦線の法則」を導き出そうとしたのである。

そこに佐山サトルの名が加わったのが、76年5月28日。その先、鼻歌まじりで表を作っていた私は思わず「アッ」と声を上げてしまった。その後も「アアッ」の連続だった。それはそれまで“なるほど…”と思っていた「新日本前座戦線の法則」から掛け離れた記録が連続して出てきたからだ。「この人は違う。この時から違ったんだ!」と思った。つまり佐山サトルは過去の誰にも当てはまらない、法則から外れた特別の若手選手だったことに気づく。それが何かは、この本を読んでいただければ、わかってもらえるものと思う。

今回、「佐山サトル全試合記録」を掲載したが、これは編集部が最後まで苦戦した部分だった。今までの熱戦譜が誤記載で無かった試合が載っていたり、抜けている試合があったりもした。田崎健太氏著の『新説・佐山サトル』に「デビューから1引き分けを挟んで55連敗、57試合目に初勝利」という記述があったので、今回そこを再検証してみると、この1引き分けという試合は無かった…。

また別の発見は76年11月10日、大垣スポーツセンターでの『第3回カール・ゴッチ杯』公式戦で、佐山が大城大五郎に不戦敗していること。同16日の高知県民体育館での大城戦も不戦敗(2回総当たりリーグ)。ここが抜けていた。それが佐山の怪我かと思いきや、14日の倉吉大会ではちゃんと試合をしているし、高知以降も試合をしている(当時のこうした若手のリーグ戦は事前のカード発表もないから、ちゃんとリーグ戦になっていたのかも怪しいが…)。

このように様々な不明点を一つずつクリアしながら、完全なる記録が完成したのである。そこからみなさんなりの法則を探し出してみてほしい。

これまでに70年代の新日本の前座戦線がクローズアップされることはなかった。なぜならば、絶対エースのアントニオ猪木が頂点に君臨していたことで興行自体が完成していたからだ。それに続く坂口征二、ストロング小林、ベテランのヤマハブラザースや永源が多少目立つ程度で、その下の若手たちは日陰も日陰だった。あの当時の「プロレスラー佐山サトル」の試合を克明に憶えている記者はほとんどいない。それはファンも同様であったはず。でも、かえってそれが良かった。だから後のタイガーマスクに神秘性が増したのだと思う。後に登場したエース級の日本人マスクマンたちとそこが大きく違った部分であろう。

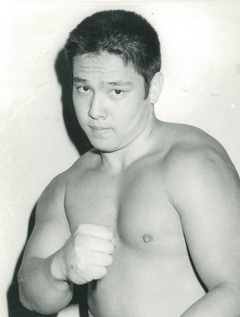

そのように、佐山サトルはマスコミからもファンからもほとんどノーマークの若手選手だったから、当時の写真も極めて少ない。今回、苦労して集めた写真の数々は実に貴重なものなので、それらも併せてぜひとも堪能してもらえたらと思う。初々しい10代の天才戦士と、そこに付随するアントニオ猪木の勇姿や急上昇していく新日本の時代背景も同時に味わってもらいたい

若手がノーマークだったといえば、リングネームもそうだ。73年2月1日にデビューした小林邦昭は、「小林邦明」の名でスタートしている。パンフも「邦明」だったが、次シリーズのパンフからは「邦昭」となった(ただし、しばらく休場)。「荒川誠」が「荒川真」になったのは74年半ばで、混在していて、何処から改名したか不明。「栗栖正信」が「正伸」になったのは74年10月。「木村聖裔」が「木村たかし」になったのは75年4月で、そこから77年3月の「木村聖」を経て、「木村健吾」になるのが77年8月(それらはいちいち話題にもなっていない)。

「佐山サトル」はどうだったのか…。「サトル」だったのは、5月28日から8月27日までで、翌28日、保土ヶ谷神奈川青果広場より本名のまま「佐山聡」になった(たぶん…)。新日本に限らず、日本プロレス時代から、若手の名前など「どうでもいいこと」だったようだ。

「リングネームのことを僕が上の人にああしてほしいとか言えるような立場ではなかったですからね。たぶん、山本(小鉄)さんが聡は“さとし”とも読めるからカタカナのサトルでいこうということだったのかもしれません。それが漢字になったのも、僕が決められるようなことではありませんよ(苦笑)」。“佐山サトル”がたった3ヵ月しか使われていなかったのに、若手時代としてのイメージが強いのは、77年11月のマーク・コステロ戦の時に「佐山サトル」で表記されたからであろうか。新日本も「サトル」でも「聡」でもどうでもよかった感がある。

今回、巻頭のロングインタビューは私が担当した。佐山さんはタイガーマスクを語る時よりも滑らかに淀みがなく、自分の若手時代のことを答えてくれた。40数年も前のことなのに、記憶が実に鮮明なのには驚かされた。それって、私が週刊ゴングの編集長時代の話を聞かれても、忘れてしまったことが多いのに、入社したばかりの若手の月刊時代のことなら何でも憶えているのと同じように思えた。

共通するのは、「自分自身を形成するために一番必死に生きた大事な時代」ということだろう。この号には「クン・フー&カト・クン・リー」(中編)でメキシコでのサトル・サヤマのこともタップリ書き込んでいるし、新井宏氏のサミー・リーについての寄稿もある。「タイガーマスク前夜」が貫通し、「佐山聡 1975—1981~長い夜~」となった一冊かもしれない。

42年間…今まで数えきれないほど取材をさせてもらってきた佐山さんがインタビュー終わりにこう呟いた。それは初めて聞いた一言だった。

「この企画は最高でしたね。今までで最高かも…。これ、みんなに読んでももらいたいですね」

そう、佐山聡自身のドツボをキャッチした会心の一冊に仕上がったのではないかと思う。